Un hito arquitectónico orientado a la mejor educación y al mayor contacto con la naturaleza

El Colegio Menéndez Pelayo de Madrid es un edificio sobresaliente, tanto por su arquitectura, como por su ubicación. Como construcción se trata de un espacio privilegiado, ya que desde su inicio se proyectó para tener un uso específicamente educativo, con un diseño y edificación que siguieron los principios pedagógicos de los movimientos de renovación pedagógica higienistas y de la célebre Institución Libre de Enseñanza (ILE).

La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto pionero de renovación educativa, cultural y social que se desarrolló en España entre los años 1876 y 1936. Durante su intenso medio siglo de vida, la ILE impulsó la modernización de la sociedad española a través de la implantación de una enseñanza pública, gratuita, obligatoria y laica en todos los niveles primarios; garantizando además el acceso a la educación en régimen de igualdad a las mujeres. Sin duda, la ILE instauró en nuestro país las bases de la enseñanza pública vigente que también han constituido el fundamento social de nuestra actual democracia.

Esta institución introdujo en España las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas del momento procedentes de otros países. Es por eso que el Colegio Menéndez Pelayo –a diferencia de otros colegios de construcción más contemporánea– disfruta de un diseño arquitectónico privilegiado para el desarrollo de actividades escolares.

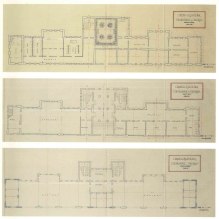

Ejemplo de ello es su magnífica iluminación natural. De manera premeditada, todas sus aulas están situadas en línea con la calle en un muro íntegramente acristalado para que –al estar las ventanas ubicadas en la pared más larga– la superficie total y proporcional de ventanales respecto al suelo sea la mayor posible. Además, las clases cuentan con salidas a amplios pasillos que también poseen grandes ventanas al extenso patio que completa la manzana, ocupada enteramente por el colegio.

También siguiendo los preceptos pedagógicos de la ILE -fijados legalmente en la “Instrucción Técnico-Higiénica relativa a la construcción de escuelas”, de 28 de abril de 1905-, los espacios interiores del Colegio Menéndez Pelayo están diseñados para favorecer las mejores condiciones higiénicas. Este aspecto era determinante en el Madrid del primer tercio del siglo XX, cuando era habitual que en las casas de las niñas y niños de la zona no existiera luz eléctrica o agua corriente.

Además de la mencionada buena iluminación natural, las distintas estancias del colegio disfrutan de una estudiada ventilación favorecida por los altos techos de cuatro metros y medio, los anchos pasillos interiores y las múltiples ventanas que permiten la ventilación cruzada. A ello contribuye su orientación de Este a Oeste y el privilegio de ser un edificio exento, es decir: que ocupa toda una manzana de planta triangular delimitada por las tres calles que lo rodean: Méndez Álvaro, Rafael de Riego y Murcia.

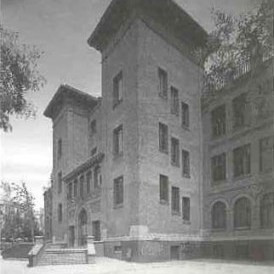

Otra de sus características más singulares, también heredera de los principios educativos que impulsó la Institución Libre de Enseñanza, es su arquitectura sencilla y funcional, reforzada por una construcción bien planificada y por el empleo de materiales impermeables, resistentes e incombustibles, como el ladrillo y el cemento.

El colegio cuenta con cinco plantas en total, de las cuales una es un semisótano y la última, una extraordinaria azotea que cubre todo el edificio, precisamente otra de las singularidades propias de la arquitectura ligada a los principios de la pedagogía renovadora del momento. La sustitución de los tejados por azoteas permitía los baños de sol del alumnado, muy importante para la prevención de enfermedades habituales en la época, como la tuberculosis. Además, la azotea acogía clases de pintura al aire libre, ejercicios de educación física y la práctica de actividades de juego y esparcimiento.

Su imponente exterior de ladrillo visto se ve subrayado por un característico alero de madera que armoniza con el color verde de barandillas, ventanas y resto de carpintería del edificio que, pese a su buscada línea funcional, presenta algunos elementos historicistas, particularmente en las fachadas.

En consonancia con su arquitectura ad hoc para la mejor educación posible, el Colegio Menéndez Pelayo también puede presumir de haber contado entre los miembros de su equipo con una docente de excepción: María Sánchez Arbós (Verónica Wilcox Castillo, 2018, PDF), una de las máximas representantes de la escuela renovada. Sánchez Arbós fue profesora de nuestro colegio entre 1930 y 1932, año en el que aprobó las oposiciones a directora de grupos escolares y se trasladó al grupo educativo Giner de los Ríos.

Si quieres saber más sobre la labor de la Institución Libre de Enseñanza, puedes encontrar más información en este vídeo:

Vídeo sobre las Misiones Pedagógicas

Construcción

El origen de nuestro colegio se remonta a 1922, año en el que se creó la “Comisión Ejecutiva de Construcción de Edificios para las Escuelas Nacionales de Madrid”, fruto de la colaboración entre el Estado y el Ayuntamiento. Por aquel entonces eran los ayuntamientos los que tenían las competencias educativas. Dados sus escasos presupuestos, en ocasiones se tenían que ver ayudados económicamente por el Estado. Tal era el caso del Madrid de la época, que no podía hacer frente por sí mismo a las necesidades de su población.

A diferencia de otras iniciativas con similares fines, esta comisión mixta se integró no sólo por arquitectos, sino también por profesionales de la educación. Así pues, dos inspectores y dos maestros tuvieron la oportunidad de enriquecer con su experiencia y conocimientos los proyectos de este ambicioso grupo de trabajo, creado con el fin de diseñar las mejores escuelas posibles para una ciudad que –como era el Madrid del momento– contaba con tasas muy elevadas de analfabetismo y estaba muy necesitada de infraestructuras escolares.

El colegio –en sus inicios denominado “Grupo Escolar Menéndez Pelayo”– fue una construcción pionera y de las más sofisticadas del Plan de construcciones escolares de 1922.

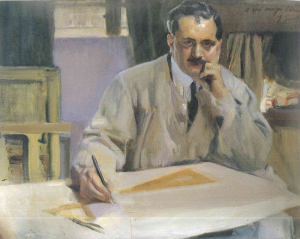

Su proyecto estuvo inicialmente concebido en 1920 como “Grupo Escolar Méndez Álvaro” y el autor de sus primeros planos fue Pablo Aranda Sánchez, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, y previamente a su construcción, el proyecto fue modificado por Antonio Flórez Urdapilleta (1877-1941), el célebre “arquitecto de colegios” que sistematizó el diseño y la construcción de grupos escolares en España desde su puesto de Director de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Ambos arquitectos, Aranda y Flórez Urdapilleta, formaron parte de la mencionada “Comisión Ejecutiva de Construcción de Edificios para las Escuelas Nacionales de Madrid” que dotó de un importante número de colegios al Madrid de la Segunda República Española. Muchos de estos colegios sobrevivieron a la Guerra Civil española y constituyen en la actualidad, no sólo un conjunto patrimonial de destacada importancia, sino además la memoria viva del proceso de renovación pedagógica impulsado por la Institución Libre de Enseñanza.

Flórez Urdapilleta estuvo estrechamente vinculado, cultural y familiarmente, al grupo de intelectuales que fundaron la Institución Libre de Enseñanza en 1876 que, posteriormente en 1907, también impulsó la fundación de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, promotora de la Residencia de Estudiantes, de cuyo edificio igualmente fue arquitecto.

Antonio Flórez, arquitecto jefe de la Oficina Técnica para Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública, realiza desde 1910 una serie de obras que definen la nueva arquitectura escolar española. Comienza en Madrid con los grupos «Cervantes» y «Príncipe de Asturias» (hoy Santa María) y crea tipos modélicos para toda España en esa década y la siguiente. En 1923, Ministerio y Ayuntamiento formalizan un plan para Madrid para la construcción de seis grupos escolares: «Pardo Bazán», «Menéndez Pelayo», «Joaquín Costa» (demolido h. 1970), «Jaime Vera», «Concepción Arenal» y «Pérez Galdós» (demolido h. 1940), proyectados por la Oficina dirigida por Flórez con la colaboración de técnicos municipales y edificados en el periodo de 1923-1928, cuatro de los cuales aún siguen funcionando.

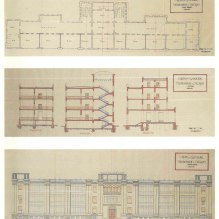

Aída Anguiano describe los edificios: «… las aulas reciben luz unilateral, iluminación considerada, tanto por pedagogos como por los arquitectos racionalistas, la mejor… se logra que las clases tengan el mayor contacto con el exterior, abriendo un paramento, por medio de grandes paños acristalados o grandes ventanas… La forma de las aulas: un rectángulo poco prolongado, sigue el adoptado por la Institución Libre de Enseñanza, inspirada en los jardines de infancia Fröebel. La superficie de 60 m2… el acceso se sitúa en las galerías. Estas, de gran amplitud, sirven, generalmente, a tres aulas… en caso de mal tiempo, los niños pueden jugar y hacer gimnasia en ellas durante los recreos… Flórez emplea la estructura metálica para lograr grandes espacios de luz y perforar de grandes huecos las fachadas… y en las plantas bajas, amplios espacios polifuncionales sin soportes intermedios (sala de música, comedor…)… Pilastras de ladrillo, vigas metálicas, cornisas de ladrillo y aleros de madera, articulan la fachada de forma proporcionada y equilibrada… Las partes más representativas, muestran un diseño más tradicional con reminiscencias historicistas: portadas y vestíbulos sobre todo… Las fachadas se rematan con cuerpos a modo de torreones, compuestos con huecos arqueados de proporción y tamaño tradicional, en contraposición a los grandes huecos de fachadas y galerías… Los campos de juego ajardinados y con árboles de hoja caduca, para que el sol bañara este espacio y la fachada de las galerías en el invierno y los árboles proporcionaran sombra en los meses de calor. Se plantaron diversas especies para que el niño pudiera conocerlas de forma experimental».

La planta del edificio es rectangular y simétrica, alineada a Méndez Álvaro, y posee dos núcleos de escaleras sobre torreones centrados en la fachada principal al patio, con el cuerpo de acceso. Las aulas se presentan sobre la fachada noreste abriendo grandes huecos.

Para Antón Capitel: «Su fachada a la calle, completamente plana, organiza una composición que, distinguiendo un cuerpo central y otros dos extremos, dispone unos órdenes gigantes pareados… mediante los que separa las aulas, de un lado, y define los cuerpos singulares de otro. La composición es más rigurosa, pues no hay cosas iguales que se manifiesten mediante elementos distintos… Lo más singular son los huecos -prácticamente muros-cortina- que cierran las aulas entre los pares de pilastras; un gesto avanzado y elegante que, con algunos otros parecidos, fue responsable de la clasificación de Flórez como un pionero de la modernidad… Esta fachada… no tiene cubiertas inclinadas, pero se combina con la otra, hacia el patio, que sí las tiene, que resuelve con algo más de fantasía su condición no plana y que nos habla de un eclecticismo, suave pero inclusivo y diverso, al reaccionar de distinto modo ante uno y otro de los espacios externos… «.

Para Adolfo González Amezqueta es «su obra más rotundamente innovadora en la que la arquitectura está liberada prácticamente de toda preocupación estadística-historicista».

En 1932, Flórez y Giner de los Ríos edifican un pabellón en el chaflán de Méndez Álvaro con Murcia para servicios médicos y vivienda del guarda, además de ampliar la cantina y construir porches adosados en el patio para recreo cubierto.

“Colegio Público Menéndez Pelayo”. Arquitectura de Madrid.

Colegio de Arquitectos de Madrid COAM

La edificación del “Grupo escolar Menéndez Pelayo” se aprobó el 23 de enero de 1923 en un Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, publicado en la Gaceta de Madrid, y concedía la construcción en dicha Corte, de seis Grupos escolares denominados: «Méndez Álvaro», «Moncloa», «Chopera», «Bravo Murillo», «Antonio López» y «Ventorrillo».

Su construcción se inició en el año 1926, durante el mandato del General Primo de Rivera, y se inauguró tres años después, en 1929. Por su localización cercana a la estación ferroviaria de Atocha, el Colegio Menéndez Pelayo supuso la escolarización de los hijos de los trabajadores de RENFE. Su arquitectura ha experimentado varias reformas posteriores.

En los años posteriores a su construcción, el proyecto del colegio fue criticado por los opositores al arquitecto y a los proyectos que impulsó desde la Oficina Técnica de Construcciones Escolares. De él se reprochaba el encarecimiento de su construcción así como su “exceso de ornamentación”. Ante estas críticas, hay que tener en muy cuenta el contexto político del momento, ya que como se ha explicado, el Colegio Menéndez Pelayo fue proyectado y construido durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930)

“El estilo arquitectónico de Flórez y de la Oficina Técnica, del que todavía perduran excelentes ejemplos, ha sido calificado de ecléctico y regionalista. Otros calificativos empleados han sido los de neo-mudejarismo modernista y clasicismo racionalista o funcional, en especial, en este último caso, en relación con los edificios construidos durante la II República. Con la llegada del régimen republicano una nueva generación de arquitectos integrados en el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) sometió a una dura crítica los proyectos de la Oficina Técnica indicando que eran una “herencia del antiguo régimen”. La crítica tuvo su respuesta en una serie de conferencias pronunciadas en febrero de 1933 en la que los argumentos técnicos corrieron a cargo de Torres Balbás, arquitecto de la Oficina Técnica, y los políticos de Bernardo Giner de los Ríos, arquitecto escolar municipal y diputado a Cortes. En palabras de este último, tanto el ministro como Flórez y él mismo formaban parte de esa “legión” que desde la Institución Libre de Enseñanza, liderada por Francisco Giner, junto con esa otra “legión” liderada por Pablo Iglesias, habían preparado “la España nueva que ahora triunfa en nuestra República” (Giner de los Ríos, 1933: 81- 82). Antonio Viñao. Escolarización, edificios y espacios escolares”

En 1932 fue ampliado por el propio Flórez Urdapilleta de la mano de Bernardo Giner de los Ríos, quien además de ser sobrino del célebre Francisco Giner de los Ríos, impulsor de la ILE, fue un reconocido arquitecto, Diputado de Unión Republicana, Ministro de Comunicaciones y Transportes y, ya en el exilio americano, Secretario General de la Presidencia de la República (1945-1960) y Presidente del Consejo de Defensa (1960-1965). Fue en este año 1932 cuando se construyó la caseta para servicios médicos y para el guarda que se sitúa en la esquina de la calle Méndez Álvaro con la calle Murcia.

La segunda ampliación del edificio tuvo lugar en 1970 y fue dirigida por el arquitecto municipal Joaquín Roldán Pascual.

En el corazón de Madrid y con la naturaleza por corazón

En la actualidad, el CEIP Menéndez Pelayo disfruta del privilegio de ser uno de los colegios de Madrid mejor comunicados por transporte público. Situado frente a la Estación de Atocha-RENFE, goza de las conexiones con RENFE Cercanías, AVE y Larga distancia, así como conexiones en tren y autobús al Aeropuerto “Madrid-Barajas Adolfo Suárez”. Asimismo, cuenta con la Línea 1 de Metro (Estación del Arte y Atocha-RENFE) así como con una nutrida red de líneas de autobús urbano.

Pese a estar situado en el corazón de las comunicaciones de Madrid, el Colegio Menéndez Pelayo posee una declarada voluntad de establecer una conexión directa entre la infancia y la naturaleza, explicadas por su fidelidad al proyecto de la Institución Libre de Enseñanza y a la infinidad de detalles en la que este se concretó:

“El tipo de escuela de Flórez es funcional en cuanto la amplitud espacial incide en una menor agresividad de los niños y jóvenes, como han constatado pedagogos y psicólogos. Asimismo, la mayor superficie de cubicación hace más higiénicos los espacios, ya que el aire viciado se desplaza hacia el techo donde puede ventilarse abriendo los cristales de la parte superior de las ventanas; los campos de juegos estaban ajardinados y se habían plantado árboles de hoja caduca para que el sol bañara este espacio así como las galerías en invierno y los árboles proporcionaran sombra en los meses de calor”.

(Aída Anguiano de Miguel. «Iconografías de la arquitectura madrileña»)

Bibliografía

AA.VV: Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941). Catálogo exposición. Madrid, 2002.

ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro. “Las escuelas laicas y racionalistas en la época fundacional del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” en,Cien años de educación en España. En torno a la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Fundación BBVA y Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

ANGUIANO DE MIGUEL, Aída: «Grupos Escolares de Antonio Flórez Urdapilleta en Madrid (1913-14 y 1923-29). Una propuesta anticipadora», Cinco Siglos de Arte en Madrid (XV?XX). III Jornadas de Arte. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento de Historia de Arte ‘Diego Velázquez’; Alpuerto, 1991.

ANGUIANO DE MIGUEL, Aida: «Iconografías de la arquitectura madrileña», en Cuadernos de arte e iconografía. Tomo 4, nº 8, 1991. Actas de los II Coloquios de Iconografía.

Ayuntamiento de Madrid: La Enseñanza Primaria en Madrid. 1920.

Ayuntamiento de Madrid: Informe sobre la Ciudad Año 1929: Instrucción Pública. 1929.

Ayuntamiento de Madrid: Relación de las Escuelas y Grupos Escolares clasificados por distritos. 1935.

CAPITEL, Antón: «La idea de la composición en la arquitectura de Antonio Flórez», Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941). Catálogo de la Exposición, febrero-marzo 2002. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002, pp. 229-233.

BELLO, Luis: “Viaje por las Escuelas de Madrid”. Madrid, pp. 171 y ss. Publicado originalmente en El Sol, 19-X-1928, pp. 166 y ss.; 25-X-1928, pp. 169 y ss.; 30-XI-1928

BORROY, Juan y Víctor M. “María Sánchez Arbós. Una maestra aragonesa en la edad de oro de la pedagogía”

BURGOS RUIZ, F.: La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 207

COAM Colegio de Arquitectos de Madrid. Arquitectura de Madrid. Madrid, 2003.

DICENTA, J. Informe sobre reorganización de la Enseñanza Municipal de Madrid. 1910.

FIDEL, Enrique. “Antonio Flórez Urdapilleta, arquitecto de colegios” Urban Idade. Memorias de las redes urbanas. 7 octubre, 2008. [https://urbancidades.wordpress.com/2008/10/07/antonio-florez-urdapilleta-arquitecto-de-colegios]

FLORENTÍN, Laura; MANZANO, Patricia y Andrea MÉNDIZ: “Antonio Flórez y el Grupo Escolar Menéndez Pelayo, Madrid, 1929. Aproximación al conjunto de la obra del arquitecto”. Memoria de composición arquitectónica 2011.13. Prensas de la Universidad de Zaragoza. Vol. 02 / junio, 2014

GARCÍA MOSTEIRO, Javier: «Historicismo y Academicismo, 1900-1930: Grupo Escolar Menéndez Pelayo. Méndez Álvaro 16, Madrid, 1923-29. Flórez», 2000, p. 68.

GARCÍA y MOLINERO: Una obra extraordinaria. Las construcciones escolares de Madrid. Madrid, 1933, Proyectos y Construcciones, Biblioteca Nacional de España

GINER DE LOS RÍOS, Bernardo: 50 Años de arquitectura española (1900-1950). México, 1952. Reed. Madrid

GINER DE LOS RÍOS, Bernardo: Las construcciones escolares en Madrid (conferencia). Madrid, 1933.

GINER DE LOS RÍOS, B. (1933): “Las construcciones escolares de Madrid”, en MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES: Oficina Técnica para Construcción de Escuelas. Madrid, Imprenta de Galo Sáez.

GINER DE LOS RÍOS, Bernardo: «Nuevas construcciones escolares de la Municipalidad de Madrid. «, Nuevas Formas, nº 10, 1935-1936, pp. 489-496.

GÓMEZ, Mercedes: “Calle de Murcia, barrio de las Delicias” Arte en Madrid. 18 julio, 2014. [https://artedemadrid.wordpress.com/tag/colegios/]

GÓMEZ, Mercedes: “Escuelas de la república” Arte en Madrid. 14 abril, 2013. [https://artedemadrid.wordpress.com/2013/04/14/escuelas-de-la-republica-2]

GONZÁLEZ AMEZQUETA, Adolfo: «La Arquitectura Madrileña del Ochocientos», Hogar y Arquitectura, nº 75, marzo-abril 1968, pp. 102-120.

GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa: “Revista de Educación 356: 431-455. ISSN 0034-8082. (septiembre – diciembre de 2011). Consultado el 5 de diciembre de 2015.

GRUPO ESCOLAR: La Construcción Moderna. nº 3, 15-II-1923, pp.39-47.

GUERRERO, Salvador: «Arquitectura y Pedagogía: las Construcciones escolares de Antonio Flórez. «, Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941). Catálogo Exposición. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002, pp. 61-145.

LASPALAS PÉREZ, F.J. La escolarización elemental en España según el censo de Godoy (1797). 1991.

LIÉBANA COLLADO, A. (2009): La educación en España en el primer tercio del siglo XX: la situación del analfabetismo y la escolarización

PASTOR UGENA, A. (1994): Situación de la escuela primaria en Madrid durante la Segunda República. La acción socialista en el Ayuntamiento (1931 – 1933)

POZO, María del Mar del: Desde las escuelas para pobres hasta la ciudad educadora: la

Liébana Collado, A. (2008): Abril del 33: 75 aniversario de la inauguración de 20 nuevos centros escolares públicos en Madrid

POZO ANDRÉS, M. M. (1997): «Etapa dorada» de la graduación escolar en Madrid: Conflictos políticos y realidades pedagógicas (1891-1922)

“Presupuestos 2017: Red Grupos escolares II República” Asociación Vecinal Solidaridad Cuatro Caminos Tetuán. 11 marzo, 2016. [http://avccaminostetuan.blogspot.com.es/2016/03/blog-post.html]

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Francisco Javier. Arquitectura escolar en España (1857 – 1936). Madrid como paradigma. 2004.

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Francisco Javier. “Plan de construcciones escolares de 1922 para Madrid. El caso del grupo Menéndez Pelayo”. En Actas de las V Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. Murcia 2012, pp. 137-153. (CL) REF. REVISTA/LIBRO: ISBN: 978-84-695-6338-0 [http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/118467/1/DCA_RodriguezMendez_Plan1922ParaMadrid.pdf]

VIÑAO FRAGO, Antonio. “Escolarización, edificios y espacios escolares” CEE Participación Educativa, 7, marzo 2008, pp. 16-27 [http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-vinao-frago.pdf]

VIÑAO FRAGO, A. (1993-1994), “Del espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y cuestiones”, Historia de la Educación, 12-13, 17-74.

POZO ANDRÉS, Mª del M. del (1993-1994): “La utilización de parques y jardines como espacios educativos alternativos en Madrid (1900-1931)”, en Historia de la Educación, 12-13, pp. 149-184. [http://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/view/10118/11788]